@7월

- 델타변이 바이러스가 새롭게 모든 변수를 뒤흔들어 놓으면서 경기재게 기대감이 빠르게 식어갔다, 이에 따라 리오프닝 투자아아이디어는 한방에 모두 던져버렸다.

- 대신 새롭게 디스플레이쪽에 변화가 불어닥치는 월이었다.

- 덕산네오룩스의 야심작(?) Black PDL, LCD, OLED DDI shortage가 눈에 들어왔으며 이에 따라 덕산네오룩스 실리콘웍스(LX세미콘)에 대한 투자아디어를 잡아갔다.

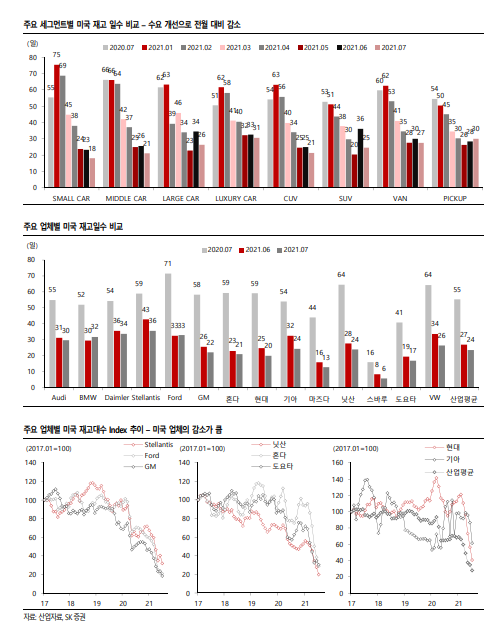

- 1H21에 이어 여전히 유럽 전기차 판매량은 우리의 기대치를 훨씬 상회했으며, 차량용 반도체 Shortage임에도 불구 전기차 우선 할당제로 기존 내연기관 자동차 대비 생산차질을 상대적으로 덜 받고 있기도 했었다.

-중국을 비롯한 글로벌 PPI지수가 치솟으면서, 발생한 원가상승분을 2차전지 소재기업들은 어려움 없이 전부 전방 배터리업체로 가격전가를 시켜 어닝 서프라즈를 목전에 두고 있는 상황이었다.

- 배터리 소재 LGES, SDI, SKI 밸류체인에 대한 리서치를 준비, 시작했었다.

- 가장 먼저 눈에 들어왔던 회사 솔루스첨단소재부터 시작해 (디스플레이를 보고 있었기 때문에), 천보, 에코프로비엠, 대주전자재료, 부터 포지션을 잡기 시작했었다.

- 모든 2차전지소재주들이 한번에 오르기 시작함에 따라 아직 외국인 지분율이 낮은 2차전지 소재주로 리서치 커버리지를 다변화시키기 시작했었다.

- 노스볼트 가동이 임박함에 따라 SDI Value chain까지 보기 시작했었다. 2Q21 어닝의 가시성이 높고 상대적으로 저밸류인 상신이디피, tcc스틸, 신흥에스이씨가 대표적이었다.

- 이와는 별개로 국내외수출입데이터를 정리하는 도중 자동차 타이어코드가 가격저항 없이 갑자기 치솟기 시작함에 따라 효성첨단소재에 대한 리서치도 겸했던 것으로 기억한다.

- 델타변이에 대한 우려가 점점 완화되며 완성차(기아,현대), 자동차 부품에 대한 포지션을 조금씩 넓혀갔지만, 시장에서는 이미 전통 가치성장주로 분류된 자동차에 대한 관심은 점점 멀어져만 가던것으로 기억한다.

@8월

- 초순에는 카뱅 상장에 모든 수급이 쏠려있었던 기억이 있다. 처음에는 금융플랫폼으로 접근했지만, 리서치를 이어나가는 도중 카뱅이 아닌 카카오페이가 금융플랫폼에 좀 더 적합하다는 생각이 들기 시작했었다.

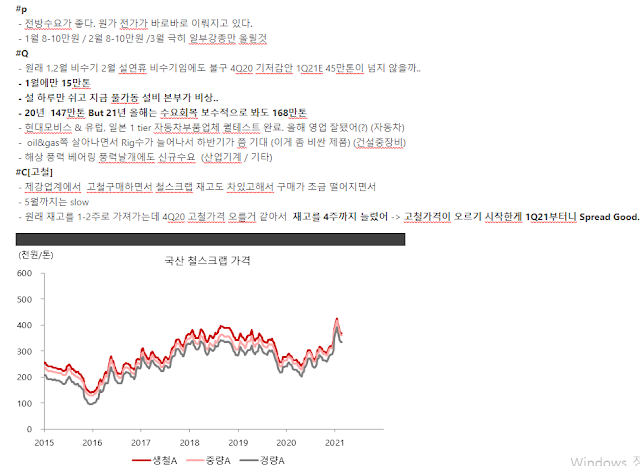

- 연초이래로 8월까지 철강쪽 수요가 상당히 강하며 전후방 철강여건이 PEAK를 향해달려가고 있었다.

- 철강뿐 아니라 비철금속(구리,아연,납,니켈) 희귀금속 모든 metal, non-ferrous 가격이 치솟기 시작했었다. (특히 비철금속은 재고수준이 Historical bottom이었던 점도 내 눈에 띄었었다,)

- 이 시점 나는 분명 철강/비철금속 산업에서 유례없던 엄청난 호황을 맞이하며 단기간 끝날 것 같지 않다라는 낙관론(?) 환상속에 젖어있었다.

- 분명, 그 시점에 왜 갑자기 그동안 그렇게 공급과잉에 시달렸던 철강/비철금속 산업이 이렇게 갑자기 좋아지는지에 대한 철저한 분석, 깊은 고민을 하지 않았었는지 ..

- 평소에 버릇처럼 하던 (?) 스스로에 대한 비판의식, 자기객관화, 왜?라는 질문의 끈(?)을 서서히 놓기 시작했었다.

- 철강 비철금속에 이어 , 각종 산업기초소재(kcc)까지 리서치커버리지를 넓히면서 공격적인 포지션을 잡아나가기 시작했었다.

- 2020년 이래로 나 자신에 대한 엄청난 자신감과 자만심이 최고치로 부풀려있는 PEAK의 시점이 바로 21.8월의 내 자신이었다.

@9월

- 강세장의 끝이었다.

- 갑작스런 중국의 정전사태와 더불어 글로벌 경기흐름은 6월 델타변이 바이러스에 이어 다시 한번 혼란에 사태에 빠졌었다.

- 8월까지 잡아놓았던 공격적인 포지션이 한번에 무너지는 경험을 맛봤다.

- 중국의 정전사태에 이어 유럽의 천연가스 폭등으로 인한 극심한 인플레이션

- 미국의 stagflation 우려까지 모든 지역이 한 번에 공멸하는가 싶은 두려움에 휩싸이기 시작했었다.

- 글로벌 경기흐름이 악화되기 시작하는것을 바로 직감할 수 있었지만, 인버스 포지션을 얼마나 어느정도 잡아야 하는지에 대한 감은 전혀 없는 상태였었다.

- 그 와중에 한국가스공사가 수소 생태계 관련 전략발표를 하며, 방어주(금리인상 수혜, 천연가스가격 상승 수혜 등등) 하루만에 상한가를 가버리는 기염을 토해냈지만

- 시초가부터 너무 높은 가격에 시작, 모든 수급이 한번에 쏠려버려서 많은 비중을 늘릴 수가 없었던 뜬 구름과 같은 종목이었었다.

@10월

- 미국의 인플레이션률이 본격적으로 치솟기 시작하면서 이에 따른 수혜주로 포스코인터내셔널을 pick했엇다.

- 하지만, 시장의 폭락은 계속 이어지고 있었으며, 방어주로서 어떠한 기능도 해주지 못했었다.

- 40-50년만에 찾아온 원전 싸이클을 목전에 두고 있었다.

- 과거 1970-1980년 주로 원전이 지어진 정치, 경제적 배경상황이 현 시점 정치, 경제적 배경상황게 기가막히게 맞아 떨어짐과 동시에 서방세계쪽에서 원전관련 논의가 본격적으로 이슈화되기 시작했었다.

- bottom-up research를 할 시간, 여력도 없을 뿐더러 한다 한들 뭐 나올것도 없었기 때문에 빠르게 두산중공업을 언급하기 시작했었다.

- 언급하기도 전에 이미 두산중공업은 한 두차례 시세가반영되기 시작했었던 것으로 기억한다.

- 8월에 peak를 찍었던 철강 비철금속에 대한 산업 데이터는 여전히 좋은 수치를 보여주곤 있었지만, 9월이 자나가면서 헝다상태 중국정전, 유럽/미국의 극심한 인플레이션 등등.. 전방산업 수요가 급격하게 무너지기 시작했었다.

- 이때라도, 과감히 철강/비철금속에 대한 position을 싹 비웠어야 했지만, 3Q21 강력한 earning surprise momentum에 대한 아쉬움이 약간 남아있었다.

- 하지만, 시장은 냉혹하달까.. 매일 급락을 맛보며, 하루하루 그동안 겪어보지 못한 엄청난 스트레스를 받으며 몸과 마음이 매말라갔었던 기억이있었다.

@11월

- 어느정도 중국의 정전사태, 미국유럽의 인플레이션 사태가 진정되나 싶었지만, NFT라는 듣도보도 못한 친구가 나타나기 시작했었다.

- 사례중심 Citi group에서 나온 NFT In-depth report를 상세히 읽고 뭔지는 알고 있었지만, 산업구조를 뒤흔들어 놓을 만큼의 파괴력을 지닌지는 알 수 없었다.

- 위메이드가 미쳐날뛰기 시작했었다.

- NFT는 게임쪽은 몰라도 결제쪽은 가시성이 있어 보였었어서 그 당시 눈에 들어왔던 기업은 다날이었다.

- NFT와 동시에 2차전지 소재주들이 다시 한번 날뛰기 시작했었다.

- 상반기에는 범용성 색채가 짙은 양극재, 동박, 전해질 등 대표주가 날뛰었다면, 하반기에는 첨가제, 도전재, 전구체 그동안 상대적으로 소외받았던 소재주들의 급격한 상승이 나오기 시작햇었다.

- 천보, 나노신소재, 에코프로, SKC가 눈에 들어왔었다.

- 8-10월 박살났던 멘탈이 11월 다시 NFT, 2차전지 소재주로 다시 멘징되나 싶었었다.

- 이 당시의 분위기는 "2차전지, NFT아니면 주식아니다." 이런 분위기였고..

- 좀 더 과격하게 표현하자면..

- 갑자기 강도가 회사에 찾아와서 총구를 머리에 들이대면서 "죽을래 NFT,2차전지 소재주 살레?" 뭐 이정도의 느낌이 었달까..

- 처음엔 Nu 바이러스(현 시점 오미크론)이 등장함에 따라 멘탈이 한번 더 박살났었던 기억이 있다.

@12월

- 반도체의 월이었다.

- DRAM가격의 Bottom signal이 보이기 시작함과 동시에 여러 겹호재가 나오기 시작했었다.

- 1년동안 주가가 옆으로만 기고 value 최바닥의 반도체의 귀환이 목전이었다.

- Tech semi-conductor쪽 research coverage를 빠르게 넓혀나가면서 깨닫은건 무조건 value쪽보다는 미래 기술쪽, 신제품 양산시점이 어느정도 가시성이 있는쪽 position을 넓혀가기 시작했었다.

- 패키지 기판 호황으로 증설 모멘텀이 이어졌으며, 이와 같이 숄더블쪽 호황도 점쳐졌었다.

- DRAM, NAND, Foundry 재고 수준 등은 업황, 산업 섹터 지표 정도로만 참고 하되, 종목 picking을 위한 research는 철저히 기술 고성장성 중심으로 이어나갔었다.

- 당연, Advancded packaging , EUV value chain, Foundry value chain, Fabless 쪽 큰 줄기를 잡고 리서치를 이어나가고 있다.

이렇게 1년을 돌아보니 전 섹터가 각 월별로 순서대로 각광을 받으며 매월 극심한 순환매장이이어졌던 어려웠던 장이 21년장이었었다.

에너지(정유) - 화학 - 금속 및 광물 - 기타소재 - 건설 - 조선 - 운송 - 자동차및 부품 - 내구소비재(의류) - 미디어게임엔터(NFT) - 생활용품(화장품) - 소프트웨어(플랫폼) - 하드웨어(2차전지 소재) - 반도체 - 디스플레이 - 유틸리티(가스,전기) - 금융(증권보험은행)

21년을 겪으며 돌아보니 전 산업 전섹터에 대해 최소 1번 이상은 찍먹(?)을 해봤었던 경험이 앞으로 투자자로서의 인생을 이어나감에 있어 엄청난 자양분이 될 것 같은 강한 느낌을 받는다.

어떤 글로벌 경기 충격이 와도 어느정도 대응할 수 있는 경험도 일정 쌓인것 같은 느낌도 들고..

무엇보다 사내에서 서로에 대한 신뢰감이 쌓이면서 불필요한 여러 steps들이 사라지다 보니 효율성이 엄청나게 올라간 느낌도 받는다.

항상 신중하되 너무 위축되서는 안되며, 투자에 대한 자신감을 갖되 너무 오만해서는 안된다는 글귀를 마음에 되 새기며 22년을 준비해야겠다.

#글을 마치며

매월 급변하는 시황을 바라보지 않은 채

오로지 자기 믿음이 있는 종목만을 홀딩하는 가치투자의 방식이 과연 옳은것일까라는 의문을 지울 수는 없다.

21년 1-12월까지 여러 시황을 무시할 수 있는 것도 능력이지만,

다른 한편으로 생각해보면, 계속 시황을 무시할 수록 그만큼 시장에 뒤쳐져가며 투자자로서의 감을 잃는 것도 피할 수는 없을 것이다.

무엇이 옳고 그른지, 어떤 방식이 더 효율적이며, 수익률을 극대화 할 수 있는지는 사람, 투자 시기 마다 다 다르겠지만..

21을 겪으며 한 가지 깨닫은 것은 가치투자만이 유일한 장기수익률을 보장해주는 투자방법은 아니였다는 것은 확신 할 수 있게 됐다.